“互联网+”、“云计算”、“大数据”......这些技术名词在如今的大互联网时代下已被人们所熟知,各类应用创新也正飞速地推动着全球经济环境的改变、引领着社会环境的变革、改变着人们的思维和生活方式。

2014年,互联网金融刚刚兴起之时,读过一本书《互联网思维:独孤九剑》,书中介绍了互联网背景下产品和服务体验、流程创新、业务运营、企业核心竞争力、商业模式以及产业边界和创新等方面的内容。

虽然这本书的书名取得比较草率,但书中还是比较好地总结了当前互联网应用的要点,对银行从事互联网金融业务也有一定的借鉴意义。本篇文章结合这本书的一些观点从中小银行所处的经营环境开始说起。

当前中小银行零售业务经营环境

从外部环境来看,一方面,恰逢利率市场化加速和完成阶段,银行存贷利差急剧减少,负债端增长压力加大,资产端风险增长;另一方面,移动互联的迅速发展正在改变用户的使用习惯和预期,银行还在不断适应这种变化。

利率市场化从1996年开始推行,用了近20年时间,到2015年基本完成,2012年开始加速推进,标志是存款利率浮动比率调整为10%,随后浮动比率逐步调整为20%、30%,到2015年浮动比率调整至50%,标志着利率市场化基本完成。从这几年的实际情况来看,利率市场化以来,商业银行存资利差平均减少50-100BP,对于中小银行而言,利差减少更多(见图1)。

图1 商业银行净利差趋势图

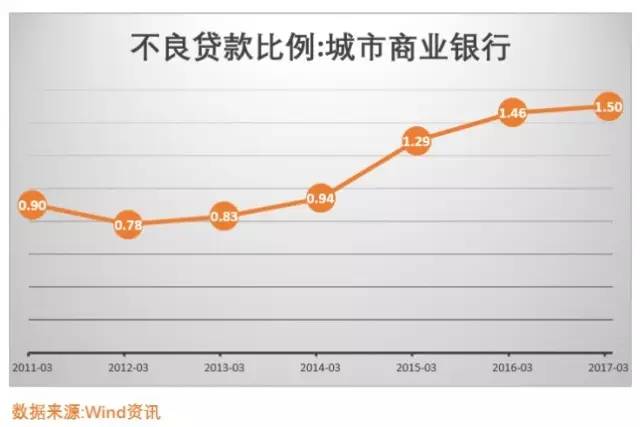

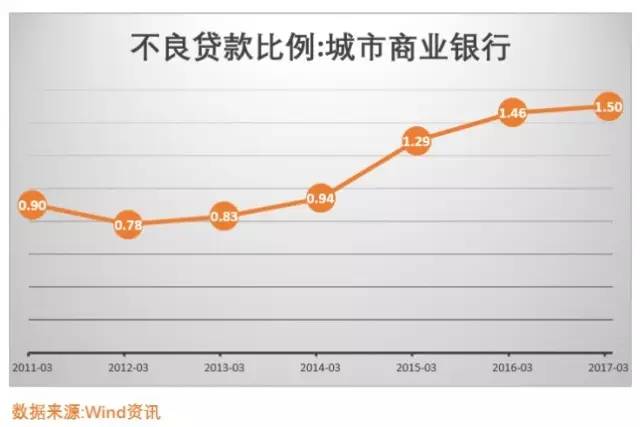

净利息收入减少,利率波动幅度加大,从而加剧银行间的竞争,减弱中小商业银行的赢利能力,导致银行将面临更高的信用风险和业务风险,使得银行的不良贷比例逐年成上升趋势(见图2)。

图2 城市商业银行不良贷款比例

另一方面,移动互联和互联网金融的发展正在迅速改变用户的使用习惯和预期,这对中小银行也带来巨大挑战。

据电信业统计公报数据显示,2016年我国移动互联网用户数已超10亿,移动互联网的市场需求可见一斑。移动终端的普及,也带动了整个移动互联产业链的发展,其中包括智能硬件、软件、云计算、大数据等等。O2O、LBS、扫码支付等技术的成熟运用使得各类移动设备发挥出越来越多的优势,消费者的消费习惯和消费思维也从而被彻底颠覆。

一是用户办理业务的渠道变化最为明显,用户越来越多地通过互联网渠道获得服务,更为关注的是金融服务的可得性。

在移动互联背景下,用户的获取信息、办理各类业务的时间也碎片化,不再愿意专门花很长时间去银行网点或指定渠道办理业务,而是通过各类应用(用户入口)获取金融服务。

二是用户感受也发生很大变化。在此之前,用户评价某项服务时,比较对象是其他银行机构的产品,而现在用户评价某项服务时,比较对象除了银行更多的是互联网金融机构。当用户诉求很难满足时,用户便走向了互联网金融机构。

三是产品更新迭代加速。移动互联时代,用户的信息收集和反馈更有效率,产品生命周期各阶段均有信息反馈,产品需要根据用户的反馈及时更新迭代。

从银行自身情况来看,积累的老问题尚未很好解决,又要面对各种新变化、新问题,还没有充分准备。一方面是客群老化、产品单一等老问题,尚未有应对之策;另一方面,面对新产品、新业务,心有余而力不足。

中小银行多为原城市信用合作社、农村信用合作社改制而来,一直以来经营重点是传统存贷业务,以赚取利息收入。同时,由于基础设施更新较慢,新产品创新难度较大。

从走访的银行来看,很多银行只有传统存贷业务,新产品创新涉及基础设施改造或建设、牌照限制、人才引入等各种因素,进展较慢。同时,由于多为区域性银行,银行客户多为当地居民,由于产品单一,并受年轻人群向中心城市流动、互联网金融的影响,客群以老年客户群体为主,并在逐渐老化。

新型金融人才的奇缺导致新产品落地困难,使银行业务创新缺乏动力。互联网金融业务人才主要集中北上广深杭等几大城市,薪酬水平普遍较高,由于地方差异巨大,区域性银行招募这部分专业人才成本极高,同时受制于体制机制的因素,实际很难招募到相关领域专业人才。

机遇与挑战并存

当前的银行经营环境给中小银行带来了巨大的压力,甚至有些银行会无所适从,面临如此多的问题不知道从何做起。其实,我们在看到这些挑战的同时,也发现了前所未有的弯道超车的机遇,只要把握好趋势,定能有所作为。

首先,移动互联和互联网金融的迅速发展使得传统渠道不再那么重要,中小银行有了与大中银行同一起跑线竞争的机会。主要体现在以下几个方面:

一是传统银行竞争的渠道壁垒被打破。由于产品同质化严重和利率管制,传统的银行业务竞争的实质为渠道的竞争,网点越多服务能力越强,客户越便利,更容易获客。

从实践来看,笔者以前在银行负责负债业务,发现那些机构扩张多的分行,业务增长也多。因此,2013年开始,平安、民生、兴业等几大股份制银行开始大规模布局社区银行网点,希望通过网点迅速增加带动业务量突飞猛进。

然而在同一时期,互联网金融迅速发展,社区银行网点的优势并没有得到充分发挥,于是又引发一波社区银行关店潮。

二是银行互联网金融发展打破了区域限制、业务限制。用户通过互联网渠道办理业务无需柜面办卡,理论上打破了中小银行区域限制,只要运营好可实现跨区域经营。同时,通过互联网金融业务可以更好地与合作机构对接,业务创新更为灵活。

三是尚无银行在银行互联网金融业务方面具有绝对优势。银行互联网金融业务起步于直销银行,最早的直销银行是北京银行和ING集团合作的直销银行,后来大部分股份制银行、城商行都建设了自己的直销银行,但从经营情况来看,并没有一家银行实现绝对领导地位,未形成竞争壁垒优势。

四是中小银行找准方向可迅速获得大量客群。中小银行是有机会通过与用户入口的合作大量获得客户,做大规模的,经典的案例如天弘基金,靠货币基金从默默无闻的小基金公司一举做到规模最大。

现在来看,很难再有这样的机会,但中小银行可以根据这种思路筛选合作机构,把银行业务推向用户入口,这里的用户入口可以是超级APP,也可以是区域性应用,甚至可以是大型企业OA。

其次,宏观经济转型带来很多新的商机和业务模式,这也给中小银行在新的领域探索一个公平的机会。主要表现在:

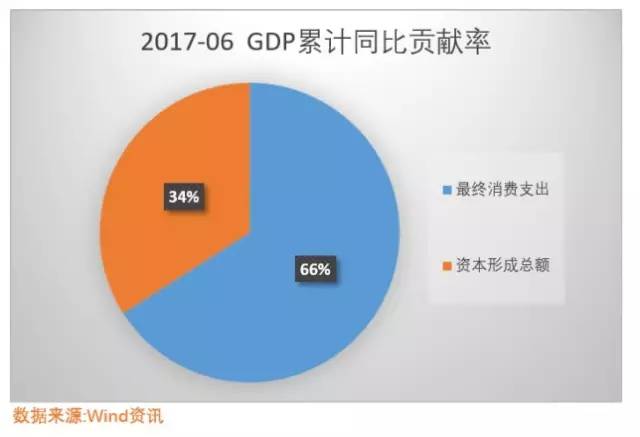

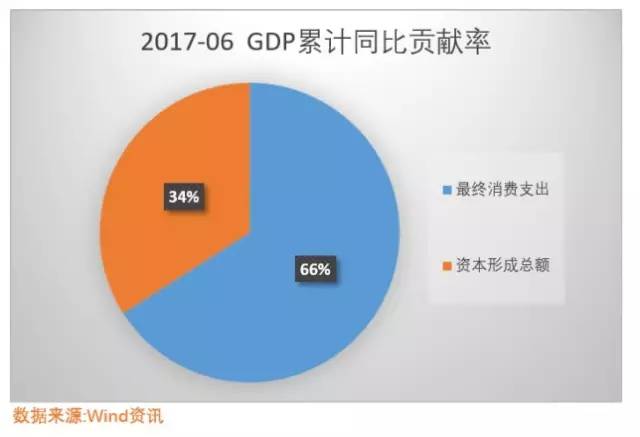

一、消费已成为经济增长的主要动力,围绕消费的金融创新成为趋势。从近几年GDP的贡献率来看,2016年消费的贡献率已达到70%(见图3),而且有进一步增长的趋势,围绕着消费的金融创新将成为新热点,如围绕消费场景的收单支付业务、信用卡业务、消费信贷业务等等。

二、人口老龄化带来养老金融创新需求剧增。据统计,2015年60岁及以上人口达到2.22亿,占总人口的16.15%。预计到2020年,老年人口达到2.48亿,老龄化水平达到17.17%,其中80岁以上老年人口将达到3067万人;2025年,六十岁以上人口将达到3亿,成为超老年型国家。围绕老年客群的金融服务也将成为新的爆发点。

三是新型城镇化带来城镇新型客群需求剧增。2014年3月份,《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》正式发布。新型城镇化的要求是不断提升城镇化建设的质量内涵与传统提法比较,新型城镇化更强调内在质量的全面提升,也就是要推动城镇化由偏重数量规模增加向注重质量内涵提升转变。

图3 GDP累计贡献率趋势表

最后,新技术应用也为中小银行的业务突破提供必要条件。金融科技创新层出不穷,云计算、大数据、AI等新技术的应用大大降低了中小银行业务实现的成本,提高了效率,为中小银行的业务突破提供必要条件。

中小银行零售银行转型两大策略

对于中小银行而言,要实现零售银行转型,从实用主义角度出发提出两点建议:

第一,中小银行融入社会化分工,重点关注自己的优势(如利用本地优势获取客户并建立高粘性的客户关系),与社会化企业共同推进生态圈的完善和扩大。

什么是社会化?在《互联网思维:独孤九剑》一书中提到:社会化思维是指组织利用社会化工具、社会化媒体、社会化网络,重塑企业和用户的沟通关系,以及组织管理和商业运作模式的思维方式。传统商业中,消费者以点形式存在,与公司是垂直参与关系;社会化商业中,消费者以网的形式存在,与公司是水平参与关系。用户即媒介、用户可参与和创造内容,是一种互动式的社会化思维。

在新的竞争对手和竞争逻辑下,个人金融服务领域行业格局的改变:客户获取碎片化、服务渠道网络化、产品运营整合化。金融产品的存在形式,不再是单纯的金融产品展现给客户,而是融合到生活场景中;客户获取金融产品也不再只在银行的渠道,而是在碎片化的时间通过用户入口完成。

在这种背景下,很难有企业能一次性满足用户的所有需求,更多地通过建立合作机制引进社会化厂商,自觉共建生态圈。

支付服务是所有金融服务中互联网化程度最高、市场化程度最高的一项业务。

以互联网支付为例,是由互联网公司、银行、技术服务商、渠道服务商、行业应用服务商、商户等主体自觉合作共建的生态圈,并且各自发挥优势健壮互联网支付生态圈。以微信、支付宝为代表的互联网公司更关注终端用户服务,通过整合各类服务提升用户粘性;银行更关注资金清算、账户,致力于为商户、用户提供更好、更快的清算服务和便捷的账户服务;技术服务商更关注技术实现,致力于为银行、渠道商、商户提供更高效的系统;渠道服务商更关注商户服务,致力于为商户提供更完善的商户服务体验;行业应用服务商更关注行业解决方案,将支付融入到行业解决方案中去。

互联网金融发展日新月异,互联网信贷业务的各个价值链的厂商也在越来越专业化,参与方可分为资金提供方、数据提供方、风控提供方、征信提供方、客户引流方等等。

第二,推动银行业务数字化转型,让银行业务更便捷地触达客户或融入到生活应用场景(用户入口)。

数字化是一个比较复杂的课题,专注于技术研究与分析的咨询公司Gartner建议从4个角度来提升数字化转型的能力。这包括:

1、组织架构及运营灵活性的提高:能够根据需要灵活调整组织架构、流程、运营、业务模式的能力;

2、客户获取产品(服务)及相关价值的能力:在合适的时机、接触方式下,提供客户合适的产品,并保障产品(服务)能提供客户需要的价值的能力;

3、数据获取及分析能力:在提升收入(利润)以及深化与用户交互的过程中,需要重新思考数据的深度、广度,并优化组织的各类分析能力;

4、财务灵活性:传统投入产出的考量模式需要改变,以迎接新的业务价值评估体系,以保障一个合理的转型项目不会因为旧的评估体系而受到影响。

从中小银行的现状来看,很难从4个方面全面推动数字化,将带来巨大的投入。笔者建议从当前最迫切的产品可获取的角度出发,推动银行业务数字化转型,即实现银行业务更为便捷地触达到客户,或者更为便捷地融入到生活应用场景(用户入口)。

如此一来,在产品供给端,中小银行可方便地与产品合作方实现对接,实现产品合作;在产品需求端,中小银行可便捷地与渠道端对接,实现产品输出。

具体而言,中小银行在银行数字化转型方面要做以下几个方面的努力:

一是建设一套灵活的数字账户体系。中小银行要搭建一套独立于核心系统的符合监管要求(《关于落实个人银行曲户分类管理制度的通知》(银发[2016]302号))的II类账户系统,为银行开展移动互联网业务提供支撑。

二是完善支付工具支持。连通资金通道方和资金托管方,为互联网用户提供安全便捷的支付服务。

三是可选的金融产品引入。创建金融产品引入机制,支持银行自有产品(如银行定期存款、理财产品)、外部产品(如基金产品)、创新业务的引入。

四是推动场景化建设。银行为特定客群搭建场景服务,将金融服务内嵌到场景服务中,为客户提供高效服务的同时带动金融业务的发展。

五是生活应用服务融合。将银行金融服务内嵌至成熟的生活应用(超级APP),如现在的微众银行的微粒贷融入到微信中,除了超级APP,还有区域型生活服务应用、大型企业OA等等。

总而言之,受经济转型、互联网金融、金融制度变革、技术进步的影响,零售银行业务的发展也面临巨大变化,有挑战也有机遇,中小银行要顺应趋势,以实用主义的态度快速融入社会化分工,推进银行业务数字化转型,低成本低风险地实现业务转型与突破。